創意工夫により、構造、自然条件、地盤条件、施工条件に応じた適切な施工方法、施工計画の提案を目指しています。

有限会社オーエンジ O-eng.

施工検討・施工計画事例INSTANCES OF PLAN

施工検討・計画事例は、許可をいただいて掲載しております。

工夫を要する施工検討、施工計画

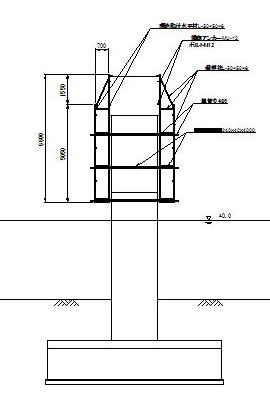

プレキャストマンホール

既設の通水トンネルは海に通じているため、陸側での締切が困難である。

したがって、マンホールを陸上で製作して、360t吊りトラッククレーンにて吊上、

設置し、通水トンネルと水中にて接合した。

接合部はプレキャストマンホール位置固定用の鋼板を型枠として、

エポキシ樹脂塗装鉄筋と水中不分離性コンクリートを使用して水中施工した。

↑クリックして拡大

橋脚上部工下部の掘削

橋梁上部工の架設前に、河川内の仮設盛土撤去および浚渫をおこなうと、上部工の架設支保工設置が極めて困難となる。

したがって、上部工の架設後に、陸上側のバックホウと河川内のバックホウ浚渫船を併用して仮設盛土撤去および浚渫をおこなった。

↑クリックして拡大

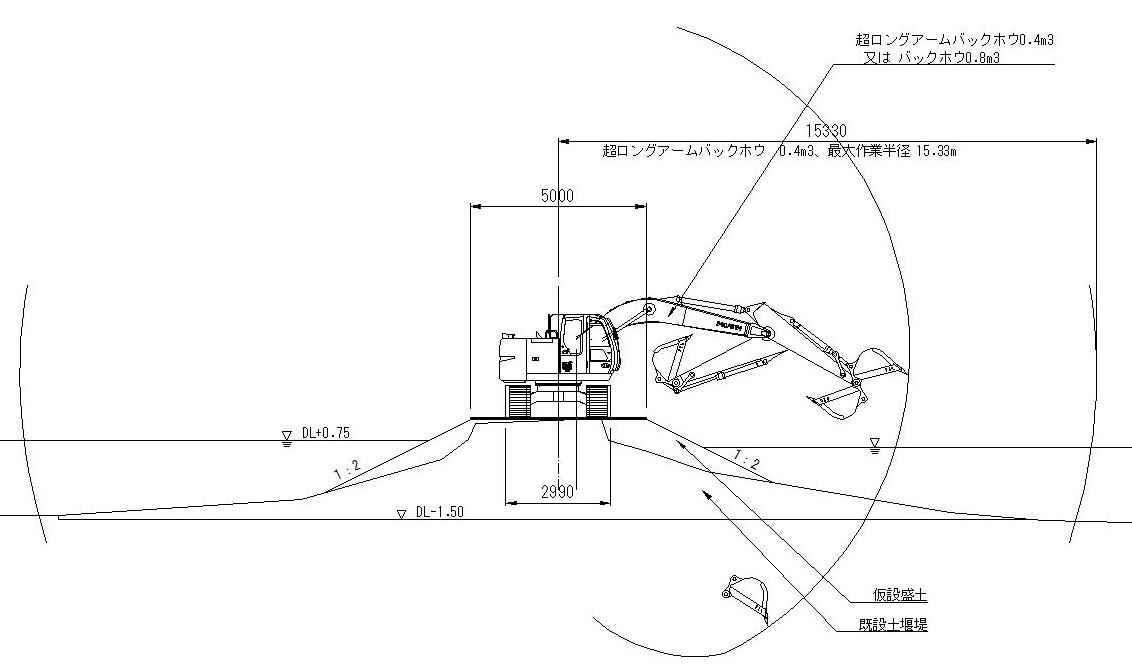

河川横断土堰堤、水門の撤去

河川を横断する既設の土堰堤および水門の撤去に、

フロートを組み合わせた組立式台船を使用すると搭載するバックホウが小型になり、工期が長く、工費が高くなる。

したがって、土堰堤を盛土にて拡幅し、仮設道路として使用して水門を撤去し、土堰堤はバックホウ、超ロングアームバックホウを使用して撤去した。

↑クリックして拡大

河川仮排水

河川を横断締切して、河川水を通水させる場合、水中ポンプによる通水は

発電機の燃料費が高く、このケースでは排水期間が1カ月を超えると

コルゲートフリュームによる迂回水路の方が安くなる。

水中ポンプによる通水は河川増水時にはポンプ台数を増やす必要があるが、

コルゲートフリュームは河川水位が上昇するにつれて通水量も増える。

したがって、コルゲートフリュームによる迂回水路を採用した。

↑クリックして拡大

狭いスペースでの基礎杭施工

市街地において既設橋梁の上部工撤去後に橋梁を新設する

計画であったが、一般交通の迂回路が必要なため、

基礎杭(中掘り工法)の施工スペースが不足する。

したがって、既設上部工を存置して施工スペースに利用し、

基礎杭(中掘り工法)を施工したのちに既設上部工を撤去した。

↑クリックして拡大

狭いスペースでの控え杭設置

敷地内の建物や施設により通路および施工スペースが狭く、

ラフタークレーンやクローラクレーンを進入させて杭を打設することができない。

したがって、機械の幅員および占有面積の少ない油圧式リーダレス型基礎機械の

油圧式アースオーガーにて削孔し、小型油圧式バイブロを併用して、控え杭を設置した。

↑クリックして拡大

市街地におけるプレキャストボックス設置

市街地では一般交通の障害とならないように、占有範囲、

占有期間を極力少なくする必要がある。

地盤N値が50を超えるため、硬質地盤専用圧入機を使用して

鋼矢板土留を先行して設置し、掘削、砕石置換、基礎コンクリート、

ボックス設置、埋戻しを連続しておこない、占有延長を極力短く、

かつ短期間に施工した。

↑クリックして拡大

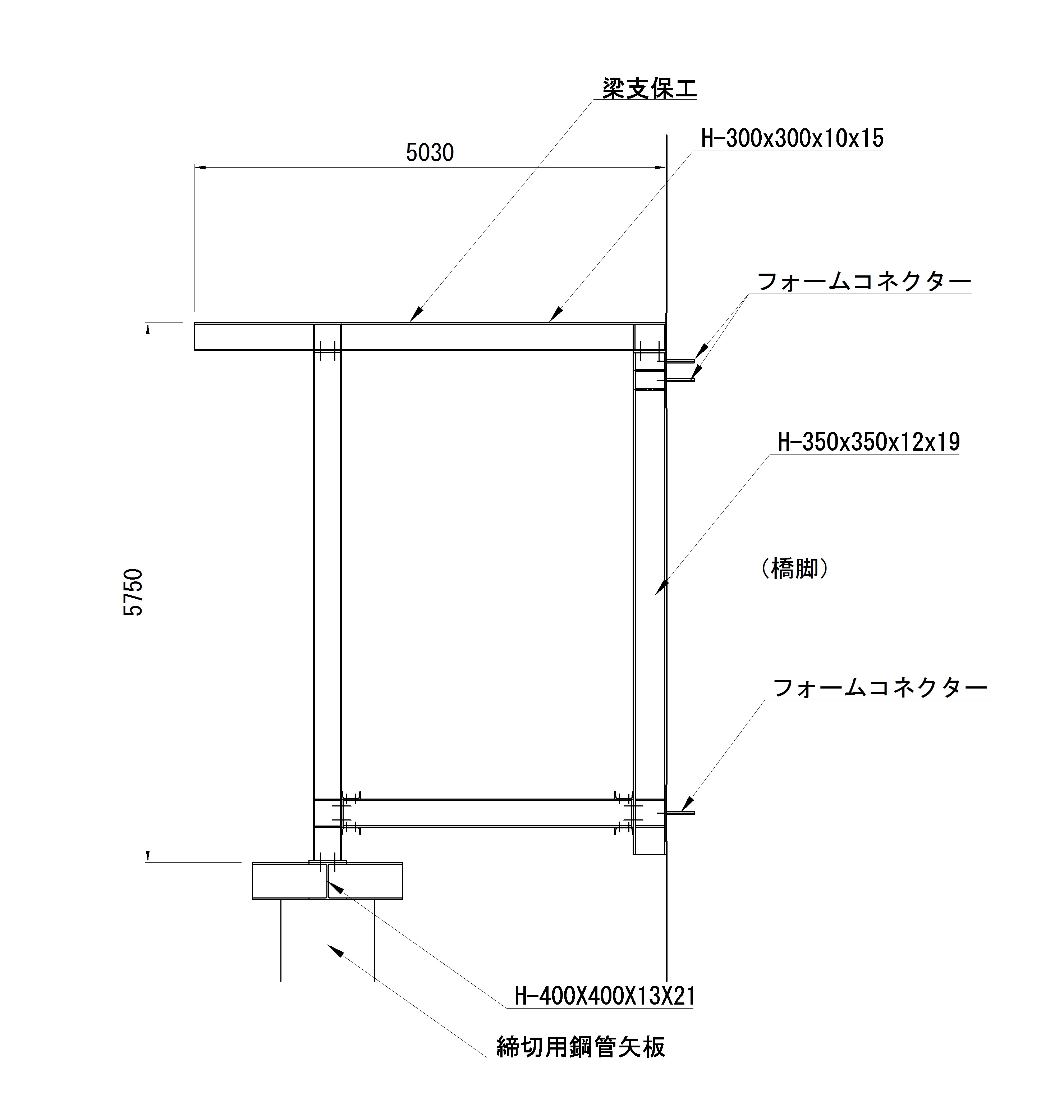

海上橋脚の梁支保工

水深の大きい海上橋脚においては梁支保工の設置が困難である。

したがって、橋脚にブラケットを設置し、

締切用の鋼管矢板で支持して、梁支保工とした。

↑クリックして拡大

河川からの浸透水の防止

河川と接続する既設水路の下部は砕石で置換されており、

既設水路を延長する場合には、河川からの浸透流量が多く、

鋼矢板締切と水中ポンプによる水替えでは

水路の延長が困難である。

したがって、既設水路の延長部と両側面に薬液注入をおこない、

河川からの浸透流量を低減した。

なお、河川水が薬液注入部の外側を浸透する場合に、

パイピングを発生しない浸透流路長を確保した。

↑クリックして拡大

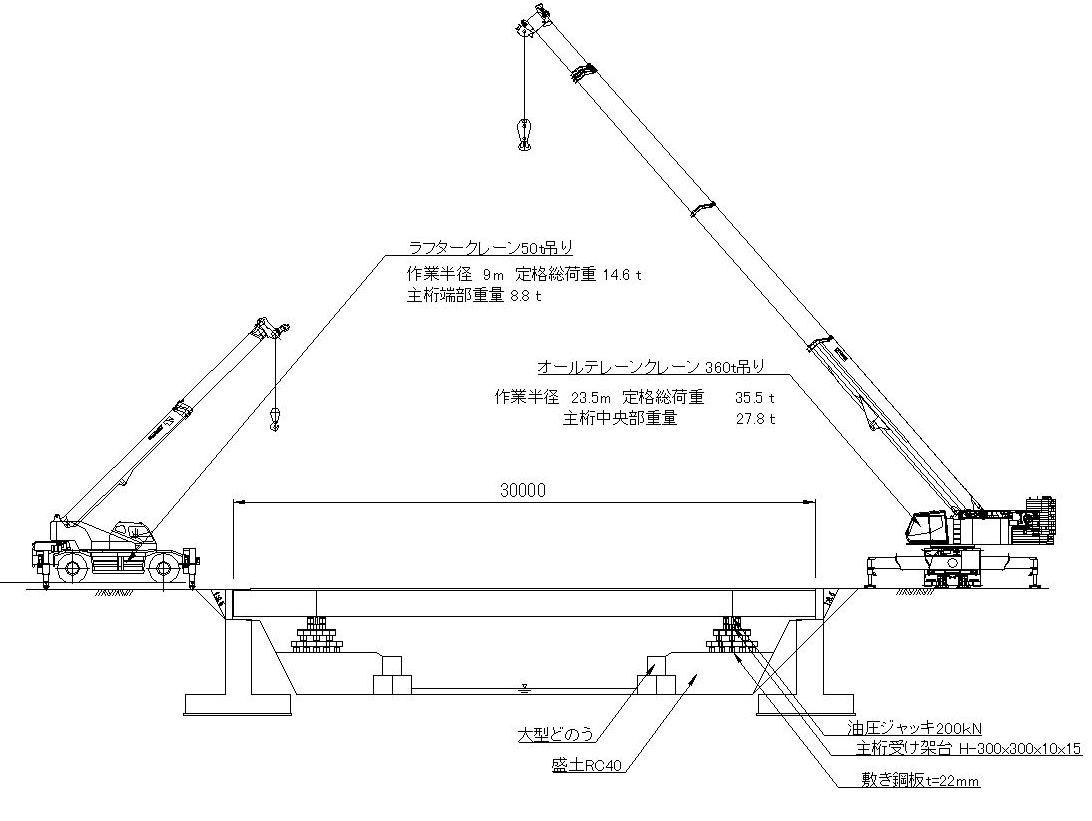

PC主桁の切断撤去

PC主桁の切断撤去において、

支承間を一括撤去すると吊上げ重量が大きく、

汎用性のない大型のクレーンが必要である。

河川内に盛土、受け架台を設置し、

主桁をジャッキアップして切断、分割し、

吊上げ重量を小さくして、比較的汎用性のあるクレーンとした。

↑クリックして拡大

地下通路の閉塞

交通量の多い幹線道路を横断し、民家に接しているため、

地下通路の撤去が困難である。

流動化処理土プラントが遠方のため、

坑道の充填実績のあるエアーモルタルにて地下通路を閉塞した。

なお、地下通路の下部は人力施工が可能な高さまで、

砕石を運搬、敷均し、転圧した。

↑クリックして拡大

海中基礎施工検討、施工計画

海中橋脚の施工

作業船の位置保持ができる方向に係留索とアンカーを設置する。

占有海域内において、作業船とアンカーの距離が小さく、

アンカーの把駐力が不足する場合にはコンクリート製のシンカーを

設置する。

作業船の係留索が接触しないように、係留索が交差する地点に

おいて高低差を設ける。

係留索の設置、撤去が容易なように、作業船の係留順序を工夫する。

↑クリックして拡大

海中の岩盤における鋼管矢板の施工

海中の岩盤においてダウンザホールハンマにて先行削孔し、

全周回転掘削機にて掘削し、バイブロハンマにて鋼管矢板を建てこむ

方法である。

鋼管矢板打設用の特殊な工法を使用せずに汎用工法を組合せた施工方法である。

鋼管矢板の周囲および内部に機械配置に必要な幅の仮設構台を設置する。

↑クリックして拡大

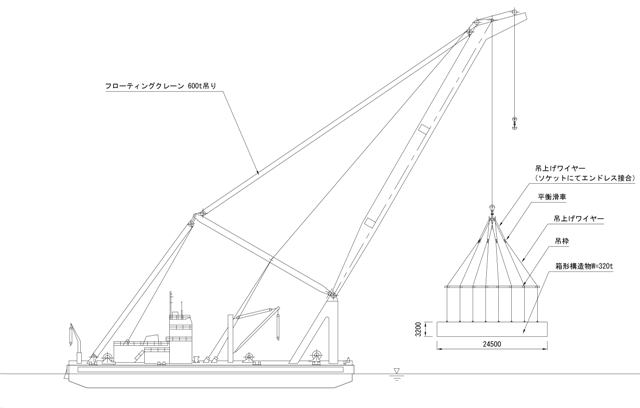

フローティングクレーンによる構造物の設置

陸地からかなり距離のある、厚い捨石層上に箱形コンクリート構造物を構築する。

陸上からの施工および締切工の設置は極めて困難のため、

岸壁上で構築した箱形構造物を600t吊りフローティングクレーンにて吊上げ、

運搬、設置した。

エンドレス接合したワイヤーと平衡滑車を使用して、

吊りワイヤーの張力を均一にすると、連続梁の曲げモーメントに比較して、

構造物全体に上方に凸形のかなり大きい曲げモーメントが

発生することを構造解析により把握した。

したがって、箱形構造物頂部の長手方向鉄筋量を増加して、

フローティングクレーンによる吊上げ、運搬、設置時に発生する箱形構造物のひび割れ幅を低減した。

↑クリックして拡大

仮設計画

鋼矢板土留工弾塑性解析

弾塑性解析にて支保工の設置時および撤去時について検討する。

支保工撤去時にコンクリートの捨梁を設置するには面積が大きいため、

切梁の1m下まで砂質土で埋戻し、埋戻し地盤の天端に厚さ1mの仮想梁を想定した。

支保工撤去時の仮想梁のバネ値は、仮設構造物工指針の

土留工の変位を求める方法に準拠して設定した。

↑クリックして拡大

管渠敷設部における土留工

既設管渠の敷設部は鋼矢板を打設できないため、土留工が不連続となる

範囲には親杭横矢板と薬液注入を併用した。

土留工に作用する偏土圧を防ぐために、

河川内には大型土のうを使用した仮設盛土をおこなった。

この仮設盛土により薬液注入の施工を可能にした。

↑クリックして拡大

斜面部の土留め工

旧橋台を撤去して、新橋台を構築する。

先行して旧橋台を撤去すると、新橋台の構築のための施工ヤードが不足する。

したがって、旧橋台を存置した状態で、新橋台を先行して構築した。

旧橋台の土留工には偏土圧が作用するため、自立式土留工が成立するように、新橋台土留工内の一部のみ埋め戻しをおこない、背面地盤を切土した。

↑クリックして拡大

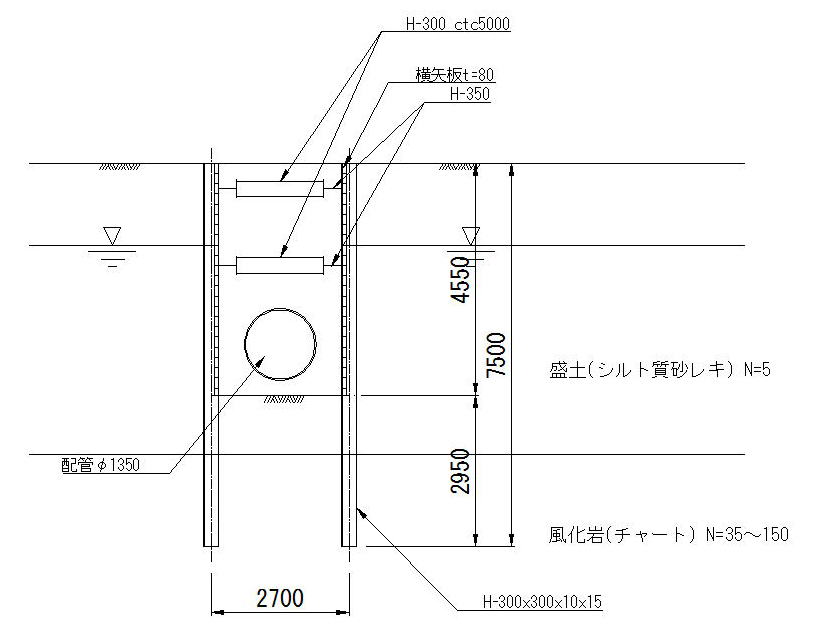

地下水位が高い硬質地盤における土留工

周囲に重要な施設があり、地下水位が高く、

土留工根入部に風化岩(換算N値35〜150)があるため、

鋼矢板土留工を採用するにはオーガを併用した圧入工法が必要となり、

工費が極めて高くなる。

盛土には粘性土分が多少含まれるため、

バックホウを使用して予定深度まで掘削を行い、

側面地盤の自立性および湧水量を調査した。

側面地盤の自立性がよく、湧水量が少ないことを確認して、

硬質地盤用アースオーガによるプレボーリングを併用した

親杭横矢板土留工を採用した。

↑クリックして拡大

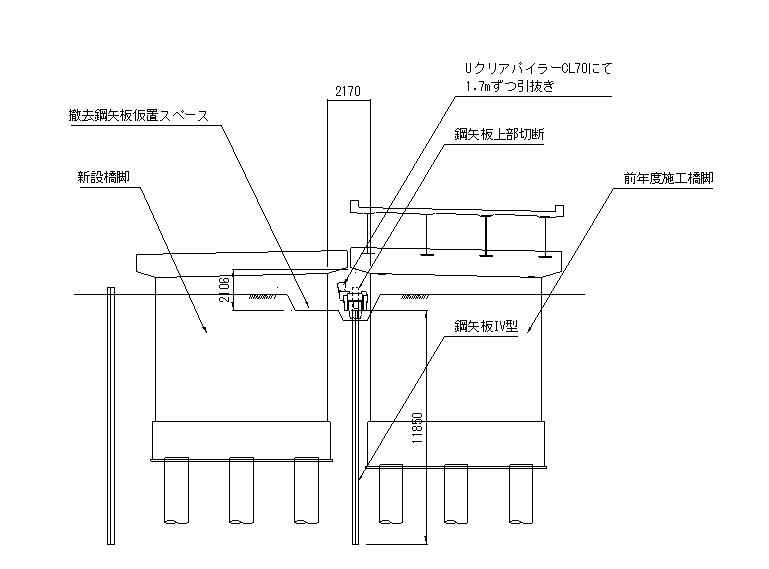

前年度施工橋脚に近接した新設橋脚の土留工

新設する橋脚は前年度に施工した橋脚に近接しているため、

橋脚間の鋼矢板の打設がきわめて困難である。

したがって、前年度施工橋脚に使用した鋼矢板を撤去せずに

次年度まで存置して、新設橋脚の土留工に転用した。

なお、橋脚間の鋼矢板の撤去は上部障害クリア工法の

特殊油圧圧入引抜機にて、鋼矢板を1.7mずつ切断して引抜いた。

↑クリックして拡大

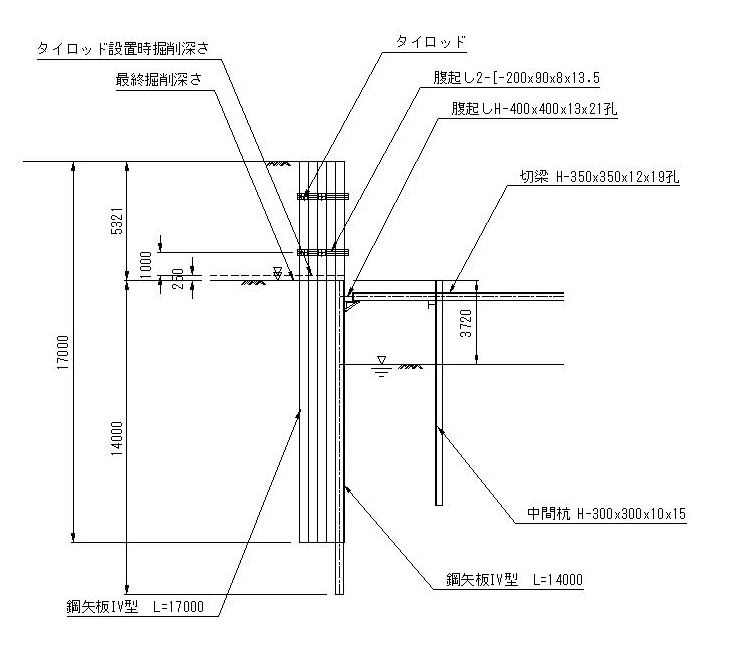

先行土留工から後行土留工への影響の低減

2つの土留工の交点においては、

2つの土留工の交点においては、

先行した土留工の地盤反力が後行の土留工への荷重として作用する。

したがって、先行土留工の最終掘削深さを極力小さくして、

後行土留工への影響を低減した。

↑クリックして拡大

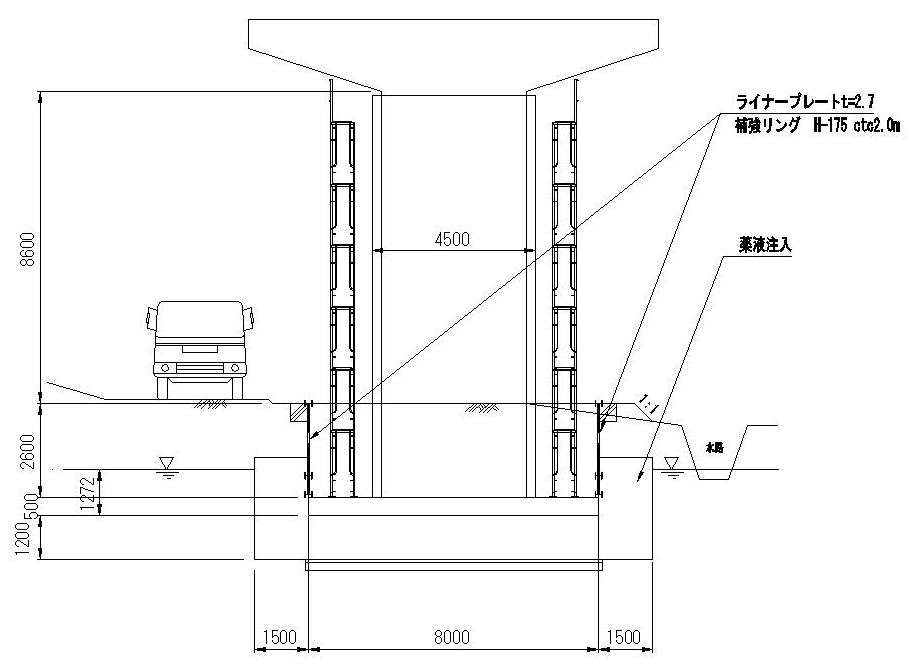

橋脚の梁、上部工下部における土留工

橋脚は一般道路と水路に近接しており、地下水が比較的豊富である。

橋脚は一般道路と水路に近接しており、地下水が比較的豊富である。

また、施工ヤードが狭く土留工の施工機械は小型となる。

鋼矢板をバイブロハンマや油圧圧入にて打設した場合、

長さ2.5m〜5.5mで接合せざるをえず、

鋼矢板はスクラップ処分となり工費がきわめて高くなる。

したがって、ライナープレート工法に薬液注入を併用した土留工を採用した。

↑クリックして拡大

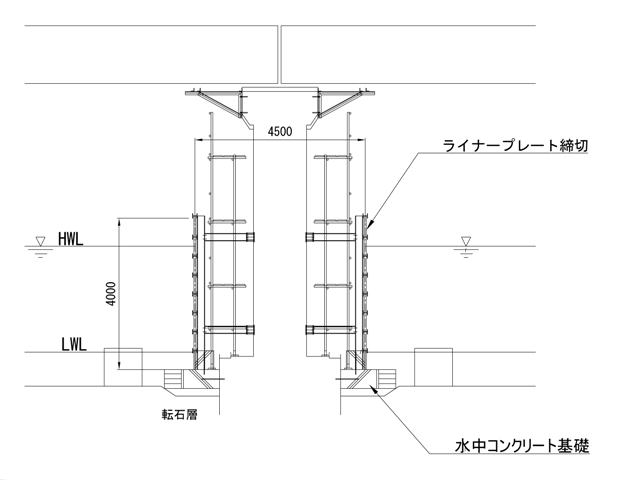

干満差の大きい河川の橋脚締切

河床は転石層で水位の干満差が大きい。

河床は転石層で水位の干満差が大きい。

鋼矢板締切はHWLと上部工の間隔が少なく、

バイブロハンマやオーガー併用圧入は適用が困難である。

したがって、水位低下時に陸上機械を、

水位上昇時に作業船を使用して、

水中コンクリートで基礎を作り、

ライナープレートにて締切を行った。

↑クリックして拡大

河川横断仮設桟橋

仮設桟橋上にクローラクレーンを載せた場合には、クローラクレーンの吊り能力より

仮設桟橋上にクローラクレーンを載せた場合には、クローラクレーンの吊り能力より

桟橋支柱スパンは6m程度が限界である。

桟橋支柱のスパンを大きくするために、河川内に斜路と施工ヤードを設け、

河川内にクローラクレーンを進入させて、支柱や桁受け、覆工受桁を設置する。

↑クリックして拡大

岩盤における仮設構台の施工

岩盤においてはダウンザホールハンマにて削孔して、

H鋼支柱を建込む方法が一般的である。

クローラクレーンの吊上げ能力を越えない作業半径内で、

ダウンザホールハンマによる削孔をおこなう。

↑クリックして拡大

河川内岩盤における仮設桟橋の施工

河川水面下の岩盤においてはダウンザホールハンマによる削孔が困難である。

したがって、排土がほとんど無い低水量ウォータージェット+特殊バイブロハンマを

採用した。

特殊バイブロハンマは起振力が小さいため、作業半径が12mの場合でも

50tクローラクレーンにて作業が可能となる。

なお、急斜面上に設置する支柱では、仮想支持面を設定して、根入れ長を決定する。

↑クリックして拡大

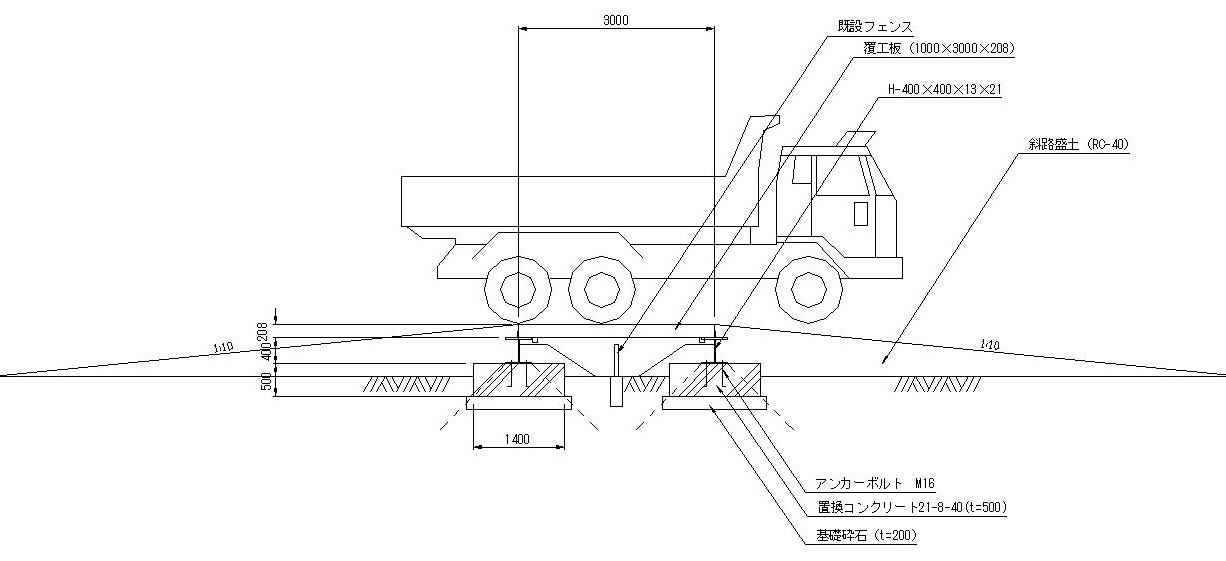

既設フェンスを乗り越える仮設通路

高さ0.5mの既設フェンスに影響を及ぼさないように

仮設通路を設ける。

基礎コンクリートを無筋の人工地盤とみなし、

ダンプトラックが覆工板に上載した時の鉛直支持力および

斜路盛土に上載したときの水平荷重に対する

滑動抵抗を確保した。

↑クリックして拡大

海上T型橋脚の補修用足場

海上のT型橋脚の補修を橋梁点検車にて行う場合、

汎用性の少ない特殊な大型機種が必要となる。

したがって、L形鋼と単管を組み合わせて補修用足場とし、

樹脂アンカーにて橋脚に固定した。

↑クリックして拡大

傾斜壁面補強用足場

傾斜した壁面の補強用に、地盤の起伏が大きいため

法面専用の特殊な足場を使用せずに、単管にて足場を設置した。

足場を支持する部材を設置する箇所は、

壁面の補強ができないため最初は切欠き、

足場を支持する部材を盛替えた後に切欠き部を補強した。

↑クリックして拡大

工期短縮

既設橋脚補強と新設橋脚の同時施工

既設橋脚補強の施工ヤードが新設橋脚の設置位置となるため、

既設橋脚補強後に新設橋脚を構築する計画であった。

しかし、仮設桟橋や進入路の設置、撤去を含めると

1渇水期(11月〜5月)内に施工を完了できない。

したがって、既設橋脚補強と新設橋脚の床掘り深さに大きな差がないことを利用して、

既設橋脚補強と新設橋脚の床掘りを同時に行い、

橋脚の補強と新設を並行して施工して、全体工期を1渇水期(11月〜5月)内に収めた。

↑クリックして拡大

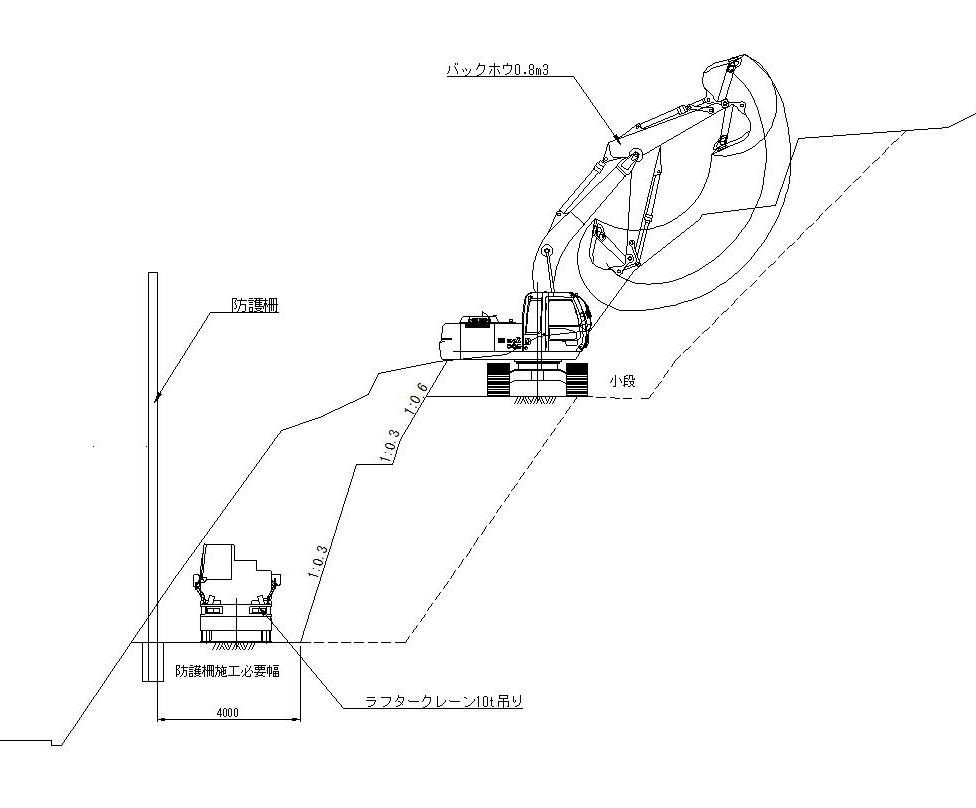

防護柵を使用した切工

鉄道に隣接する切土には防護柵が必要であり、一方切土高さが大きいため、

小段の高さにバックホウを設置しなければならない。

したがって、防護柵施工に必要な幅だけ切土して、

小段の高さにバックホウを設置できるスペースを確保した。

また、防護柵1スパンは夜間作業で2日間必要なため、

1日目(夜間):防護柵基礎、支柱の施工、

2日目(昼間):小段より上方の切土、

2日目(夜間):防護柵横矢板、ネット設置、

3日目(昼間):防護柵施工必要幅の切土、

の2日サイクルとして、上下作業を避けて安全を確保するとともに、

切土全体を所定の工期内に収めた。

↑クリックして拡大

有限会社オーエンジ

〒565-0851

大阪府吹田市千里山西3-17-6

TEL 06-6384-7260

FAX 06-6384-7260